北信地区電友会の各サークルの活動状況を紹介します❢

北信地区電友会では13のサークルが登録され、コロナウイルス感染症の5類移行を踏まえ、感染症予防対策を実施しつつ多くの会員の皆さんが活発に活動されています。

【頑張るサークル】

北信地区電友会のサークルは、令和5年度の事業計画において約200名の会員数でスタートしましたが、各サークルともに高齢化に伴い退会される会員や体調に応じて例会への参加が難しい会員がおられる等の課題もありますが、顔を合わせた会話や会員間の繋がりを大切に活動を続けています。

「新和だより」117号では各サークルの取り組みについて紹介します。(サークル掲載順は、順不同です)

サークルに興味のある方、是非参加してみたいと思われる方は電友会事務局(☎225-2222)にお申し出ください。多くの皆さんの加入・参加をお待ちしています。

絵画サークル

<絵画サークル代表 花岡 武雄>

いずれのサークルも同じでしょうが、我が絵画サークルもメンバーの減少に悩んでいますが、久しぶりに新しいメンバー1名を迎えました。

春と秋には戸外でのスケッチ、夏場の室内制作の計3回、集合研究会を行っています。今春は中条に出かけて残雪のアルプスを描いたり、7月には人物画に挑戦しました。

絵を描くには、とにかく対象物をよく見ることが大切です。形や色はもちろん、そこに漂う空気感まで描けるよう、仲間の作品に刺激を受けながら、楽しく制作を続けています。

7月1日(土)に中御所トイーゴ3Fにて、参加者6名で「モデルさんを使った人物画の作成」に挑戦しましたので、その際の作品をご紹介します。

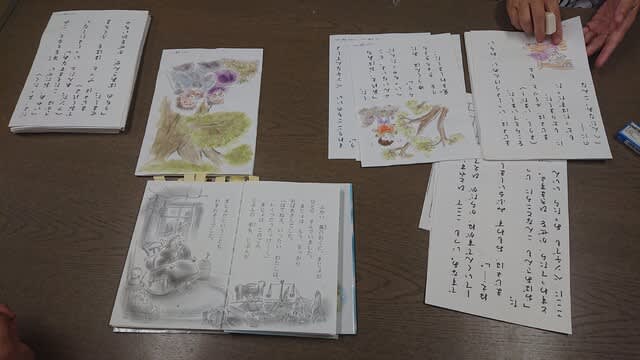

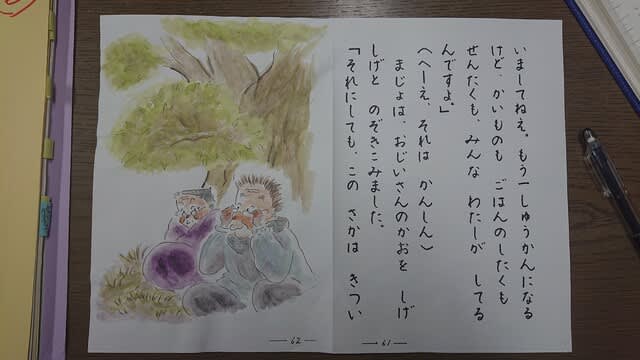

拡大写本

<拡大写本サークル代表 岸田 節子>

拡大写本サークルは、高齢者の退会もありましたが、現在5名体制で活動を続けています。

令和5年度も高齢者施設や障害者施設に寄贈する写本の選定からスタートし、絵の作成、文章の作成に担当分けし、各自が自宅に持ち帰り作業を進め、毎月の第4金曜日の例会には新田町ビルに集合し、進捗状況の確認から製本まで行います。最近はPC等で簡単に拡大写本や音声を作成するツールもありますが、「手作りの良さ・温かさを施設に贈る」ことを目的に、手作りの製本活動を続けています。

10月開催の「いきいき作品展」には、成果の写本を展示しますので、多くの皆様にご覧頂ければと思います。お待ちしています。

電友会ゴルフサークル

<電友会ゴルフサークル代表 原田 一秀>

電友会ゴルフサークルは、現在44名体制で活動を続けています。令和5年度は年6回大会を開催し、毎回3組以上の参加者を目標としていますが、年々減少傾向で今後のサークルの運営が心配です。

9月7日(木)には、4年ぶりに第38回東・北信合同親睦ゴルフ大会が開催されました。総勢31名(東信19名、北信12名)参加のラウンドとなましたが、一堂に会しての表彰式では、優勝者の挨拶、多数の賞品等で盛り上がりました。(成績は信越電友会のブログに掲載します)

ゴルフを生涯スポーツとして楽しむ環境は、昔より整ってきていますので、健康増進と交流の場等としても、大勢の皆様のご参加をお待ちしています。

⛳ 第223回ゴルフコンペ

第38回東・北信合同親睦ゴルフ大会

【令和5年7月19日(水) 長野国際カントリークラブ】

囲碁サークル

<囲碁サークル代表 松縄 睦夫>

囲碁サークルは、元年度、約10名で活動していましたが、コロナのため2年半休止。4年度7月の再開時には、約5名に半減し再スタートしました。

その後も体調等の事情で減となったり補充したりし、現在に至っています。活動日も毎週火曜日からメンバーのスケジュールを考慮し、水曜(第1・3以外)等も設定し、3名以上の出席が見込めるよう調整しています。

成績は四半期で締め、表彰も行っています。対局は点数方式で、高段者で約86点、棋力に応じ75とか60とかの設定で開始。1局毎の勝敗の結果で1点上下させる。例えば86と60の人の対局は、60の人が黒で、差を6で割ると、4余り2なので、4子局で更に白から2目もらい対局する。対局時の暗算もボケ防止に役立たせています。

皆さまも是非、新田町ビルOBサロン(会場)に、ご参加されることをお待ちしております。

【追記】先日、お亡くなりになられました西澤徹さん(前サークル理事)には、コロナ禍以降の再開1年余りの間、ご尽力いただき有難うございました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

健康麻雀サークル

<健康麻雀サークル代表 小林 恵美子>

健康麻雀クラブは、常時8名(2卓)集まることを目標に活動を続けています。

会場は母袋交差点脇の「ま〜じゃんくらぶ チェック」で、毎月第2・第4の水曜日13時から17時までとし、15時からは成績順にメンバーを入れ替えて対戦しています。

四半期毎に成績を発表しますので、次回には皆さんに報告できると思います。

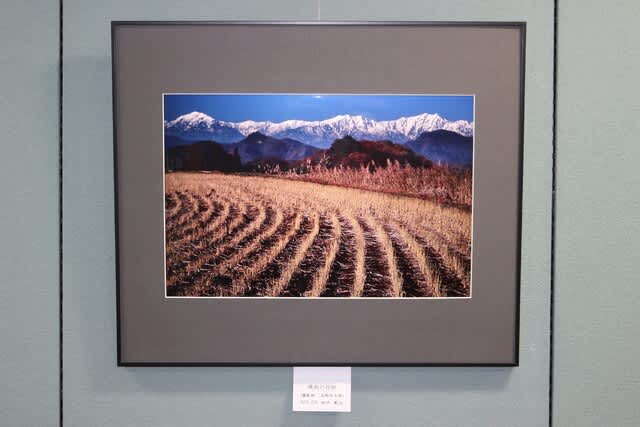

電友会写真サークル

<電友会写真サークル会長 池田 寛治>

電友会写真サークルは、年2回の例会開催とし、6名の会員が個々に写真撮影の活動を継続しています。

撮影した写真は、10月開催の「いきいき作品展」への出展と、新田町ビル1F待合室にNTT-OBの愛好家の方の協力を得て枚数は少ないですが展示をしています。

「いきいき作品展は多くの会員が作品を出展しますので、多くの皆さんの観覧をお待ちしています。

NTT新田町ビル1F待合室への展示

ウォーキングサークル

<ウォーキングサークル会長 平林 篤子>

ウォーキングサークルは令和5年3月時点で最大67名の会員登録数がありましたが、高齢化等で退会された会員もおられますが、毎回多くの参加者で活動を継続しています。

令和5年度上期の活動は、4/7(金)上田城公園は「満開の桜を愛でる」とし、東信地区合同で東信の久保田忠雄さんのガイドの基、13名で満開の桜を楽しみました(合同の活動模様は信越電友会のブログに掲載します)。5/31(金)高社山登山は、北信の山々の素晴らしい眺望を13名で満喫しました。6/27(金)信濃三十三札所巡りは参加者17名で中条、小川の3札所を巡り、小川村ではマレットゴルフ、昼はバーベキューで懇親しました。7/25(金)は霧ヶ峰高原の車山から八島湿原まで17名でウォーキングを楽しみました。

下期も小串鉱山跡~破風岳で歴史の振り返り登山、もみじ湖(箕輪ダム)では日本一の紅葉の名所巡り等を計画していますので、多くの皆さんの参加をお待ちしています。

高社山登山

車山山頂

編み物サークル

<編み物サークル代表 三石 裕子>

編み物サークルは、毎月第1・第3木曜日に5名の体制で活動しています。

主な活動内容は、毛糸の編み物や縁起物の布製「福朗(フクロウ)」や「苦難去(サル)」の制作を行い、「いきいき作品展」に展示しています。

今年度は現在制作中の毛糸のベスト・カーディガン等を展示する予定ですので、多くの皆様の観覧をお待ちしております。

フラワーズサークル

<フラワーズサークル代表 込山 隆子>

フラワーズサークルは、毎月、第1と第3の水曜日を例会開催日とし、現在5名体制で活動を続けています。

主な活動内容は、フラワーアレンジの制作と、生花を長期間楽しめるように保存加工を施したプリザーブドフラワーの制作で、各会員が自宅での制作した作品を例会で披露したり、作成方法を会員間で共有しています。また、例年、「いきいき作品展」に出展し、多くの会員の皆さんから高い評価を頂いています。

今年度も10月開催の作品展に展示しますので、多くの会員の皆さんの観覧をお待ちしています。

お手紙ボランティア

<お手紙ボランティア会長 轟 洋子>

お手紙ボランティアは、現在8名の体制で北信地区電友会の80歳以上の高齢会員に対し「お元気ですかハガキ」を発送する活動を続けています。

現在、北信地区には約280名の高齢会員がおられることから、4月~5月、10月若しくは2月の2回に分け、手作りのハガキに会員が撮影した写真と心を込めた時節柄の言葉を添えて発送しています。

今後、益々お元気な高齢者との繋がりを大切に、活動を継続していきます。

旅の会

<旅の会 会長 柴宮 隆>

旅の会はお手紙ボランティアのメンバーがコロナ禍の孤立感から抜け出して、会員同士の親睦を目的に自分たちで旅をコーディネートしようと、令和5年に発足したサークルです。

6月に第1回例会を開催、その後各員の思いを踏まえトライアル旅を11月に予定していますので、改めてご報告させていただきます。

お手紙ボランティアを含め、興味のある方の参加をお待ちしています。

川柳でんでんむしの会

<川柳でんでんむしの会 会長 込山 正>

川柳でんでんむしの会は、総勢13名で毎月第2木曜日にOBサロンにて例会を開催しています。

主な取り組みとして、成果を会報「信和だより」の定期掲載や、ローカル新聞、川柳句誌等へ投稿及び各地区神社の地口川柳奉納等を行っています。また、10月開催の「いきいき作品展」へも毎年力作を展示していますので、多くの皆さんの観覧をお願いいたします。

氷鉋図書ボランティア

<氷鉋図書ボランティア 会長 内藤 孝夫>

氷鉋図書ボランティアは、平成27年4月に6名の新たな体制で発足し、年12回以上のペースで公民会や福祉施設の図書整理を実施してきましたが、令和5年9月の例会において、今後の活動を検討した結果、支援先の施設等で職員が実施する等の環境の変化に伴い、ボランティア回数も減少してきていることから、会員の高齢化も考慮のうえ「解散」することを決定しました。

永きに亘り、ご支援、ご協力頂いた皆様に感謝するとともに、再結成する機会があれば全会員で協力したいと考えています。ご協力ありがとうございました。