第34回電友会ボランティア活動賞「受賞者の活動内容」

「視覚障害者のための社会福祉活動」

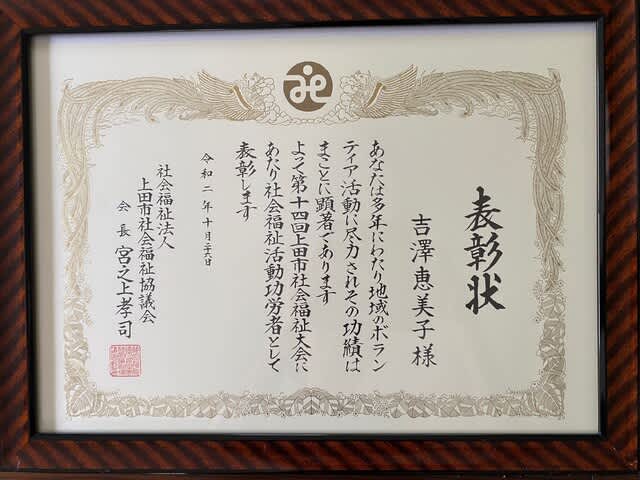

“点訳作業のボランティアを続けて20年” 受賞者 東信地区 吉澤 恵美子さん

吉澤氏は、社会福祉協議会のボランティア組織で点訳作業を習得し、視覚障害者に寄り添った様々な活動を行ってきた。平成16年から令和4年までの18年間は、主に上田市の広報や市議会だよりを点訳し、令和3年から現在まで上田市の点字図書館の点字本制作の点訳ボランティアを行っている。点訳は一文字一文字を点字に変換する細かな時間の掛る作業であるが、視覚障害者の一助になればと、高い使命感をもって点訳を続けてきたことは、並々ならぬ努力であり、広く視覚障害者の助けになっていることと受け止めている。

本人は、健康で日々生活できていることに感謝しつつ、点訳の作業は健常者の役割と心得ており、しっかりした人生理念を持って活動を続けている。

現在は、会員の高齢化が進む中で、自宅でできるボランティア活動に意欲的に取り組まれており、視覚障害者のための社会福祉活動に大いに貢献されている。

<活動状況> 吉澤 恵美子

NTT退職後、点字に興味を持ち、上田市の社会福祉協議会ボランティア団体の点字サークルである「でんでん虫の会」に入会いたしました。主な仕事は、視覚障害者の方へ市の広報・市議会だよりを点訳して発送することです。その他に機器(携帯電話等)の取扱説明書やブラインドサッカーのルール本、時には絵本等も点訳しました。「でんでんむしの会」は18年間、毎週火曜日に仲間と勉強しつつ点訳していた事が懐かしく思い出されます。

「でんでん虫の会」右から2人目が吉澤氏

一身上の都合により退会し、現在は上田点字図書館の点訳作業のボランティアをしております。

ところで、上田点字図書館はご存知でしょうか。視覚障害者の為の図書の制作や貸し出しをしている所で、県内で唯一の点字図書館です。

視覚障害者が情報収集する手段には、点字・音声があります。上田点字図書館には、点字本とデイジー図書(録音図書)が38,000冊あり、年間に6,000冊もの貸出しがあるそうです。点字の本は丈夫な郵送袋に入れ、日本各地へ発送されていると聞いております。私の点訳したものが、全国の視覚障害者の方の楽しみに繋がっていると思うとやり甲斐があります。

私には二人の子供がいますが、それぞれに家庭を持ち4人の孫にも恵まれました。改めて健康な身体に産み育ててくれた両親に感謝しつつ、これからも微力ながら健常者の役割と思い、点訳のボランティアを続けていきたいと思っています。

<補足説明>

点字は視覚障害者が指先で読む文字でタテ3点、ヨコ2点の6点の組み合わせからなっています。点訳とは、普通の文字を点字に置き換える事です。

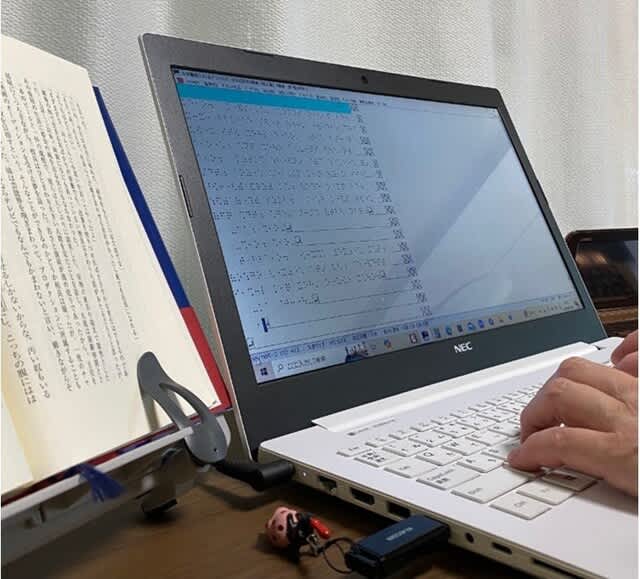

点字を書くには、点字器と点筆を使う手打ちと、点字タイプライタ-、パソコン点訳とがあります。私はパソコン点訳をやっております。

パソコンによる点訳作業

点字は全て横書きで、書く(打つ)のは右から左へ凹点を作り、読むのは打ったものをひっくり返して凸点を左から右へ読みます。点字を何年もやっていると、スラスラ読めると思われるでしょうが、鏡面図形になりますので、頭をフル回転して読みます。

点字は仮名の連続です。一続きに書くと分かりにくかったり、違う意味にとられたりする事もありますので、文法を理解し、切れ続きや句読点を正確に打つ必要があります。

例えば「かれにはきょうようがある」これは、「彼には_教養が_ある」と「彼には_今日_用が_ある」どうでしょうか。全く意味がちがってしまいます。

点字は意外と身近にあります。エレベーター、銀行のATM、電気洗濯機、自動販売機、缶ビール、様々な箇所でみかけます。日常生活に欠かせない紙幣にも識別点字が印刷されています。今年の7月3日に新札が発行されましたが、識別点字の場所と模様がかわっています。棒状模様から11本の斜線(ユニバーサルデザイン)に変わり、壱万円は左右両端、五千円札は上下両端、千円札は左下角と右上角です。機会があれば触ってみてください。

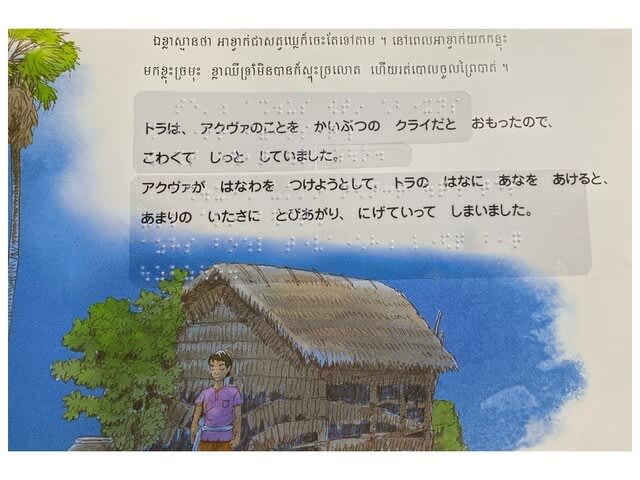

絵本に貼付されたタックペーパー※

(※点字用の透明シート)

上田市社会福祉協議会長より表彰状授与

「地域貢献・地区行事及び社会福祉施設等への貢献」

“歌が繋ぐ地域高齢者の健康活動について” 受賞者 中信地区 丸山 俊治さん

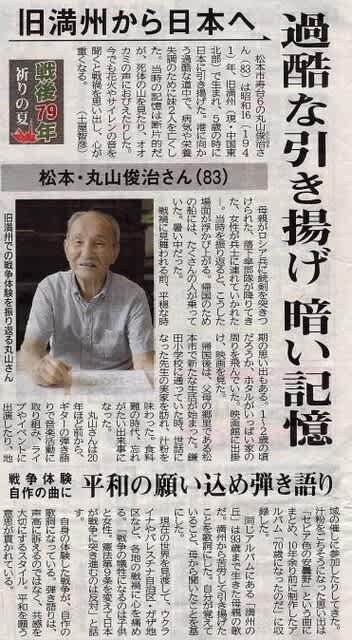

丸山氏は83歳と高齢である中、趣味のピアノやギターを活かし高齢者の方々が大きな声で歌う場を提供し、結果として各地で高齢者が集う場として活用され、地元のみならず県内の地域活性化に繋がる活動を継続している。自身の戦争体験がベースとなっている自作の曲もあり、平和を願う弾き語りの活動模様は、地元新聞社に大きく取り上げられ多くの市民に届けられている。また、地区電友会の各種イベントでの演奏要請にも快く応えて頂き、電友会の活性化にも貢献している。

新聞掲載記事

今後、益々高齢化社会傾向となる中、楽しく健康(介護予防等)に過ごすための活動は、地域・地区行事及び社会福祉施設等への貢献であり、現在も地域社会の福祉活動に大いに貢献されている。

<活動に至った経緯> 丸山 俊治

もともとは、趣味であるピアノの演奏やギターを奏でながら、その時々の感情や風景を思い出し、ひとりの人間が人生を語る時、自分の過去を題材にして過去を語ることは並大抵のことではありません。(ファンの弁)

二度と繰り返してはならない戦争の悲劇を後世に伝え語り継ぐことの重要性を心に刻み、自分をさらけ出してまで未来へ伝えて行くこと、これが自分の生きる原動力になっています。

戦争の体験をしているお年寄りのみなさんが一番反応を示す苦しい体験を軽快なギターの音色に乗せて語る時、お年寄りの目が輝き、無口なおじいさん、おばあさんが昔を思い出して語り合うことがとてもうれしいひと時となっています。

生きることの大切さ、家族の絆、友だちの大切さ、周りの人々の大切さを、自分の体験をもとに作詞、作曲を行い、皆さんに伝える活動を行っています。

敬老長寿会でのコンサート/デイサービスへの慰問(コントラバスが丸山氏)

最初は公民館活動を足がかりに弾き語りを行い、それが町会に広がり、各福祉施設から声がかかり、地域に広がり松本平での福祉活動となっています。

そんな中、この公民館の活動の噂が長野県内に伝わり、地元だけでない活動が広がりました。

<現在の活動>

- 平成23年からは、長野県の南にある辰野町小野地区から話があり、毎月第1・3月曜日に「うたの広場」を“たのめの里”(公民館)で開催し、約20名位の参加者(60代後半から90代)により、毎回17~20曲位のレパートリーを私のピアノ伴奏にあわせ声を出し(声出しは健康の源)合いながら楽しく実施しております。(現在まで218回開催)

- 地元松本市寿台においても、令和2年から公民館で「寿歌声同好会」の伴奏を毎月第2・4金曜日に辰野町と同様な活動(約30名の参加)を行い、現在74回開催し楽しい時間を過ごしております。

- その他このような活動の要請を受け、長野県北信の鬼無里や篠ノ井でも活動を行っております。

- そんな中、地元松本市の公民館活動からの要請により小規模ではありますが、自作のオリジナル曲による「人生賛歌のギター弾き語り」を実施するとともに、中信地区電友会からのイベント等の出演要望にも応えております。

”たのめの里”での「うたの広場」

電友会地区新年会での弾き語り